キッズアカデミーに通わせたいけれど、実際どんな教材を使っているのか気になりますよね。

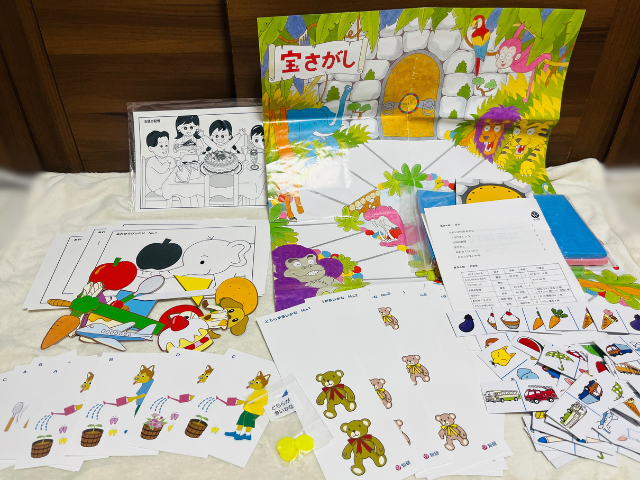

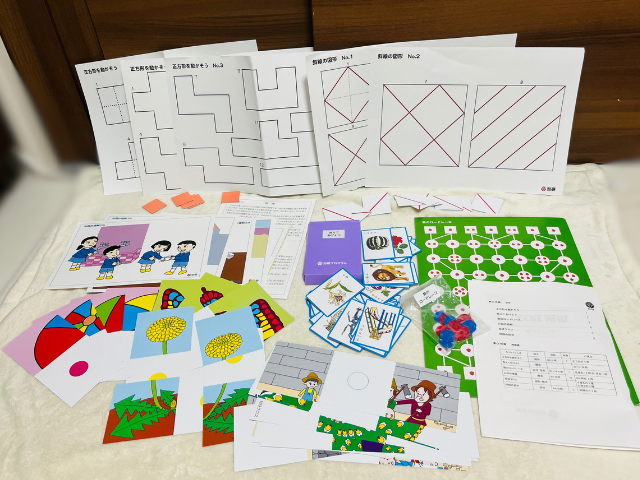

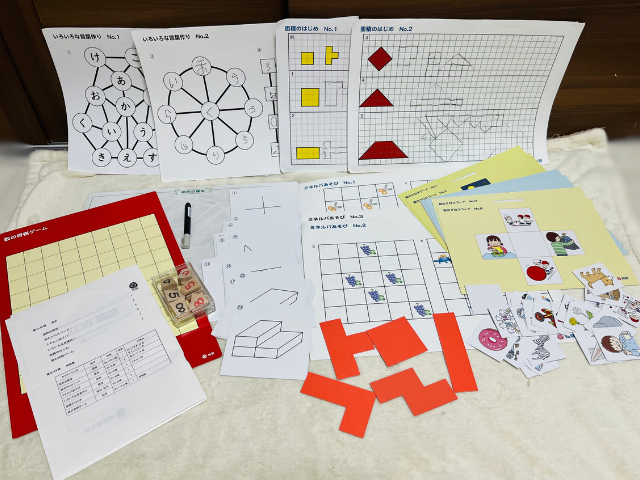

この記事では、我が家の息子が3歳から年長まで(D3〜C16)に使った知研ボックス教材について、実際の感想を交えながら紹介します。

知研ボックスとは?

キッズアカデミーでは、幼児の“考える力”を育てるために、知研(ちけん)という団体が開発した「知研ボックス」という教材を使用します。

特徴は以下の通り:

- すべての教材が“遊びながら学べる”ように設計

- パズル・立体・言語・数・図形などバランスよく構成

- 教材を通じて概念・思考力・集中力・空間認知などを育成

※実際の教材を見てみたい方は、メルカリなどでも出品されていることがあります。

D3・D4(3歳~)

まだ「机に座る」「先生の話を聞く」ことに慣れていない年齢。

教材は、

- ひも通し

- 型はめパズル

- 図形や道具の組み合わせ

- 数の概念を体で理解するカード

- 言葉遊びカード(類義語・反対語)

- お話の記憶・間違い探しなど

感想:

ひも通し、図形、道具の組み合わせ、数の理解、お話の記憶、間違い探しなど。数の理解や図形に触れることが多く、理系脳を刺激します。

お話を聞いてお話の内容を質問するのは、小学受験でもマストの項目となるほど大切な項目です。お話を聞いて答えるは、良く取り組まれていた気がします。

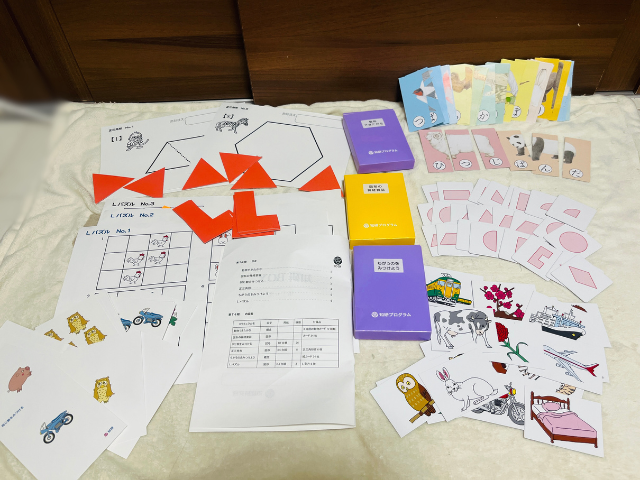

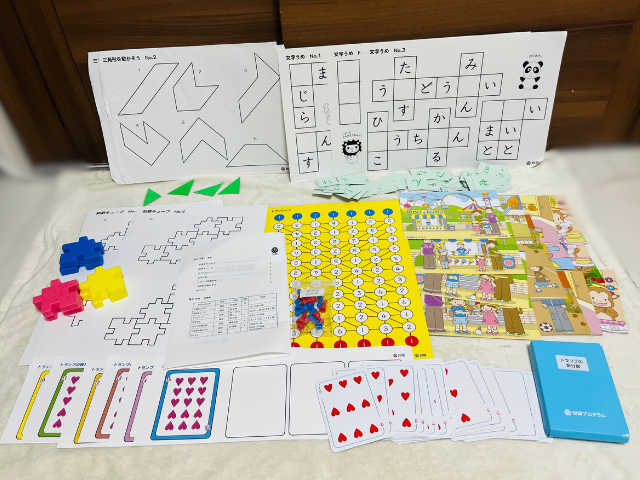

T5〜T8(年少)

教材は、

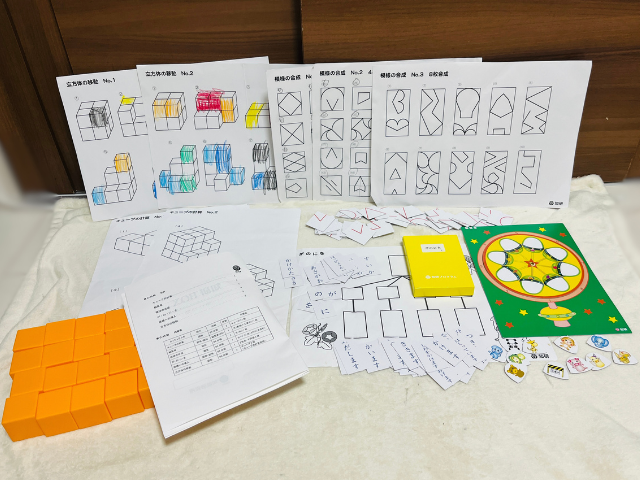

- 平面だけでなく立体の図形を扱う教材

- 共通点や違う点を見つけるカード

- 図形の神経衰弱

- 系列(数列の概念)

- 天気や季節に関する概念(晴れ=タマゴを産むなど)

感想:

平面だけでなく、立体の図形が始まります。さまざまな形を使ったパズルが多いです。

共通点や違う点を探したり、思考力も鍛えます。

図形の真剣衰弱は、図形も覚えるし、普通に親子で楽しく取り組めるので好きでした。

終わりの頃には、系列もあり、大きくなったら数列につながるな~と理系の私は思っていました。

小学受験ではマストの季節の理解も進みます。

天気と鶏も楽しく、晴れだったらタマゴ3こ、曇りなら2子産みます。晴れ、曇り、晴れの場合は、いくつタマゴが埋めるでしょう?と、足し算の概念が始まりました。

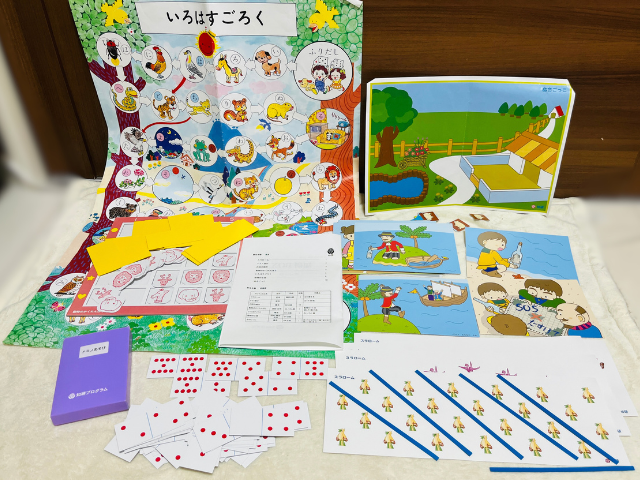

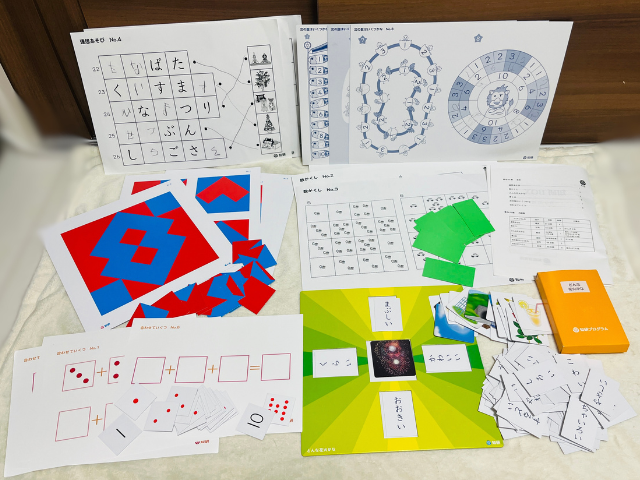

Q9〜Q12(年中)

教材は、

- 複雑になっていくパズル(重ねる、展開する)

- お話を自分で構成する問題

- 数字を使った対戦型ゲーム

- 割り算の概念(分ける)

- 形容詞を使って物を説明するカード

感想:

年少までは、お話を聞いて答えるだけだったのが、お話を自分で食い建てられるように仕向けて行きます。

パズルはどんどん複雑に。パズルも、自分で作れるようにしていきます。お友達干支問題を出し合いっこしていて楽しそうでした。また、パズルは、平面、立体だけでなく、重ねたりするので難易度がぐっと上がります。

年中から割り算の概念が出てきました。分割するという概念です。

数字を使った対戦型のゲームも導入され、友達同士での取り組みも増えました。家で遊ぶことも増えました。

ある対象を、形容詞4つを使って表すゲームは、形容詞、言葉の理解が進みよかったです。かなり語彙力の向上に役立ったと感じます。

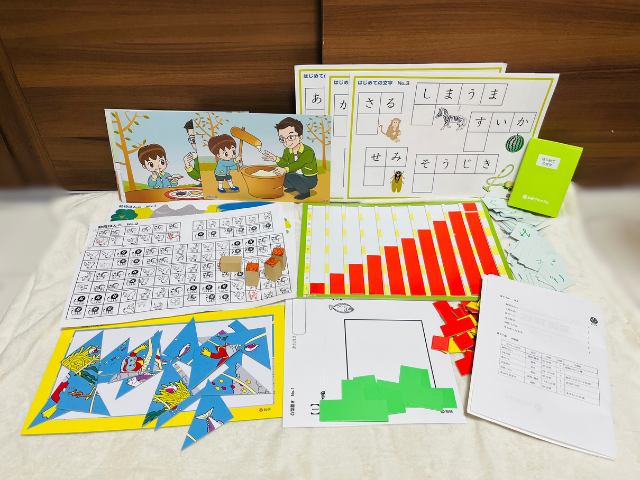

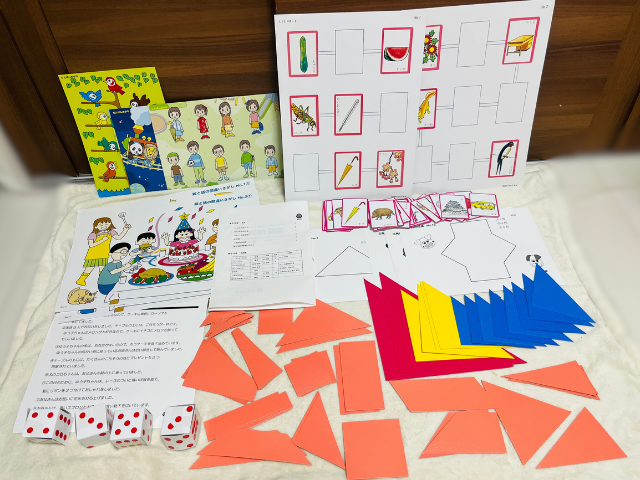

C13〜C16(年長)

教材は、

- ひらがなを使って文を作る

- 図形の組み立てと記述(図を描く)

- 足し算の概念→式へのステップアップ

- 規則性・順番・ことわざ・2進数の考え方

- シーソー・観覧車など小学受験頻出内容

感想:

いままでは、ひらがなを見て読めればOKでしたが、年長からは自分でひらがなを使っていきます。

図形もさらに複雑になり、図形を使って遊ぶから、自分で書くへステップアップしました。

足し算も、概念から指揮へとつなげていきます。カードを使って足し算をしたり。

規則性を見つける事も多くなってきました。

年中時は、形容詞だけだったのが、自分で文を作ることで、名詞・助動詞・動詞の理解へつながります。これは、小学生になっても使っているアイテムです。

シーソーや観覧車などの小学受験頻出の内容の概念も理解します。小学受験組からするとちょっと遅いが普通に自頭鍛えたい人であれば問題なし)

最後の方には、ことわざを使用したりと、楽しかったです。2進数の概念を理解させるゲームもありビックリです。

個人的に感じた教材の魅力

我が家では、図形・数・言葉すべての領域にバランスよく取り組めた点がとても良かったと感じています。

- 平面や図形のパズルが多く、図形の理解につながる

- ブロックや玉などを使うので、数の理解にもつながる

- 言葉を使った遊びが多く、言語力や語彙力が鍛えられる

そのため、どこへ行っても物を伝えるのが得意で、よく話す子になったと思います。

理系出身の私にとっては、空間認知や論理的思考を育てる理系教材の多さがとても魅力的でした。

ただ、後々中学受験の情報を集める中で「結局は読解力=国語力が重要」と知り、幼児期に言語力をしっかり鍛えておいて本当に良かったと思っています。

実際に小学校に入ってから、「これは難しいから解けないと思うよ」と先生が言っていたレベルアッププリントに息子が「やりたい!」とチャレンジ。 あっさり解いてしまい、先生がびっくりしていたそうです。 息子に「先生、どうだった?」と聞くと「びっくりしてた!」と満面の笑み。

「できた」という経験が、息子の中で自信につながっているのが親としても伝わってきます。

まとめ:知研ボックス教材は“考える力”の宝庫!

キッズアカデミーの教材は、単に学力を伸ばすのではなく「自分で考える力」を育てるように設計されています。

かなり、言葉の理解や、数学の理解、空間把握能力、自分で考える力がついたと感じる3年半でした。実際、小学生になってから、難しいといわれる浜学園のテストを受けてみましたが、浜学園の先生に褒められるレベルでした。

あまり、勉強には興味ないのですが、自頭はよくしてあげたいと考えています。自頭を鍛えるためにはすごくいい教材だと思いました。また、小学校でも躓いた際に活用できる教材だと思います。とても満足です。

ただ、この教材をうまく活用するためには、キッズアカデミーの先生の取り組みをまねするのが一番最短で効率はいいかなと考えます。

迷っている方は、まずメルカリで教材を試してみるのも一つの手段です◎

次回は「S教材(小学生向け)」のレビューもまとめる予定です!

コメント